城下町の観光に行ったとき、『武士と町人は住むエリアが決まってた』って書いてあったけど、いつから、なんでそんな風に分けられたん?

これ、「町割り」という都市計画の話なんよ。 順を追って見ていこう。

町割りとは何か

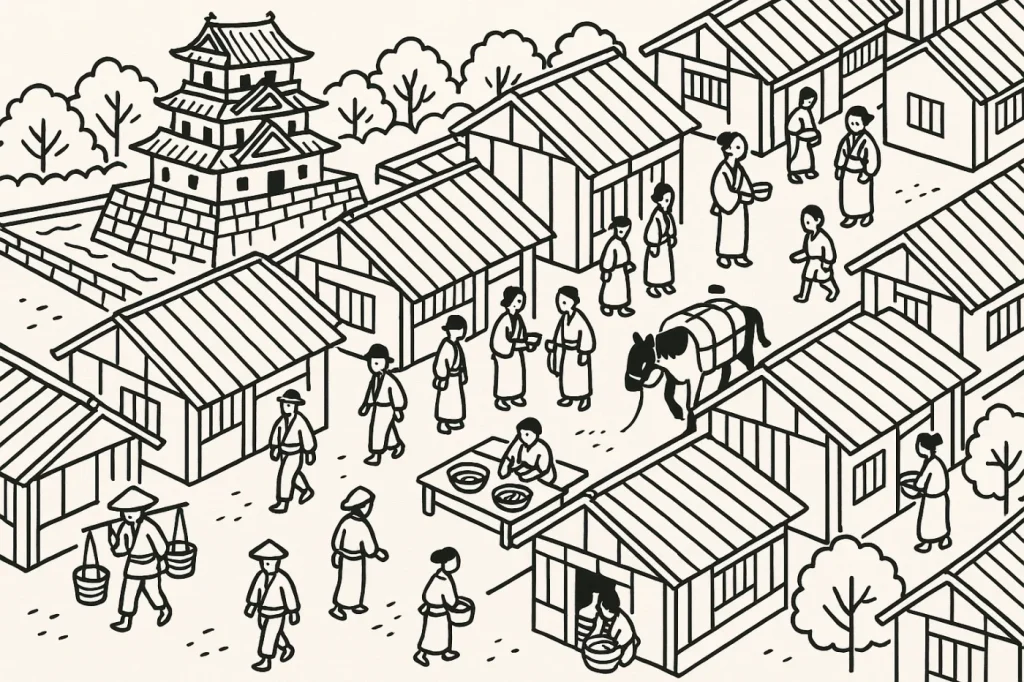

「町割り」とは、城下町を機能的・階層的に配置するための都市計画のこと。

道・堀・川・地形などを使って、身分・職能・支配関係を明確に分けるのが特徴です。

戦国時代には“自然発生的”な町も多かったが、江戸初期以降は幕府や藩が意図的に区画し、統治の地図=社会秩序の設計図となりました。

城を中心にした「同心円構造」

ほとんどの城下町は、次のような放射同心円構造を持ちます。

| 層 | 住民層 | 位置 | 意味 |

|---|---|---|---|

| ① 本丸・二の丸 | 大名・上級家臣 | 城の中心 | 政治と軍事の核心 |

| ② 武家地 | 中〜下級武士 | 城の周囲 | 支配秩序の可視化 |

| ③ 町人地 | 商人・職人 | 外郭部 | 経済と生活の中心 |

| ④ 寺社地 | 寺・神社 | 外縁部 | 防衛・防火・信仰 |

| ⑤ 百姓地 | 農民 | 周囲の村落 | 城下町を支える生産基盤 |

つまり、「地理=身分秩序」そのものだったのです。

空間が“身分制度”を具現化した

武家地(ぶけち)

武士階層の居住区で、家臣団の序列に応じて距離が変わります。

- 家老・重臣:城のすぐ近く

- 中堅・足軽:少し離れた区域

- 下級武士:町人地の外縁近く

武士の屋敷は“上から順に内側へ”と並び、大名の支配秩序を地図で表す構造になっていました。

町人地(ちょうにんち)

商人・職人が住む区画。通りごとに職種が集まりました。

- 魚町(魚商人)

- 紺屋町(染物屋)

- 鍛冶町(鍛冶屋)

→ こうした地名が今も残るのは、職能別の町割りの名残です。

また町人には「町年寄」「五人組」などの自治組織があり、自分たちで秩序を保つことが求められました。

寺社地(じしゃち)

外郭や河岸沿いなどに配置され、防火帯や防衛線の役割も果たしました。

寺院は同時に「学校(寺子屋)」や「避難場所」として機能し、精神的にも城下町の基盤でした。

街道と区画のデザイン:統治の装置

町割りは、軍事・交通・防災などの実用と統治意図を兼ねていました。

軍事的デザイン

- 枡形(ますがた)構造:道を直角に折り曲げて、敵が一気に進入できないようにする。

- 迷路型の道筋:見通しを悪くし、攻め込まれても防ぎやすく。

- 堀・土塁・川:防御線として配置。

統治的デザイン

- 武士が町人を上から見下ろす立地(視覚的支配)

- 大通りを通じて大名行列が進める構造(権威の演出)

- 城門や橋の位置に番所(関所)を設置し、出入りを管理

城下町は「秩序を演出する舞台装置」でもありました。

社会秩序の地理的可視化

このような町割りは、単なる都市計画ではなく、

身分秩序そのものを空間に翻訳したものでした。

| 身分 | 居住範囲 | 象徴する価値 |

|---|---|---|

| 大名 | 本丸 | 絶対的支配 |

| 家臣 | 武家地 | 忠義と秩序 |

| 町人 | 町人地 | 経済と勤勉 |

| 百姓 | 農村地 | 生産と従属 |

| 被差別民 | 城下外縁・河原 | 支配から外れた存在 |

→ つまり、「どこに住むか」が「誰であるか」を示す社会。

江戸・金沢・萩などに見る典型例

江戸

- 武家地が城下の約70%を占める巨大な権力空間

- 大名屋敷が放射状に配置され、町人地はその谷間に広がる

- 日本橋を中心に経済・物流が集約(五街道の起点)

金沢

- 城から見下ろすように武家屋敷が段状に配置

- 商人町は犀川沿いに広がり、寺町・忍者寺など防衛・宗教複合地帯を形成

萩

- 城・武家地・町人地が直線的に並ぶ「城下町の教科書」的構造

- 武士と町人の生活圏が近く、藩校明倫館を中心に教育都市として発展

近世の城下町が残したもの

明治維新で藩は廃止されても、町割りの骨格はそのまま残り、多くの都市で行政区・町名・通りの形に受け継がれています。

- 大手町・本町・魚町・鍛冶町などの地名

- 寺町通・武家屋敷跡・町筋の碁盤目構造

→ いまの地図の中に「封建社会の痕跡」が息づいています。

まとめ

城下町は、

- 経済の拠点であり、

- 政治の象徴であり、

- そして“地図上に描かれた社会階層”でもあった。

町割りは、支配秩序を「建築と地形」で固定化した日本的統治モデルだったのです。

生活編

あの時代、人々はどんな生活をしていたのだろう?衣食住から働き方まで、素朴な疑問にわかりやすくこたえます。