なりさん

なりさん戦国時代の行軍、何千人もの兵が何日も移動する。 食う、寝る、戦う――その記録は残ってるけど。 でも「出す」の記録は?

実は、これもちゃんとシステム化されていました。

基本は「隊列を外れて野外で」

行軍中、基本は道の脇や林の陰で済ませる。 大名行列といっても、1km以上にわたる長い隊列です。 全員が一斉に止まることはありません。 小用なら、許可を得て隊列の外へ出て済ませ、またすぐ戻る。 大用(大のほう)は、休息時や陣中でまとめて処理します。

つまり、あなたの推測通り――

隊列を離れて、なるべく風下や目立たない場所で。 というのが基本でした。

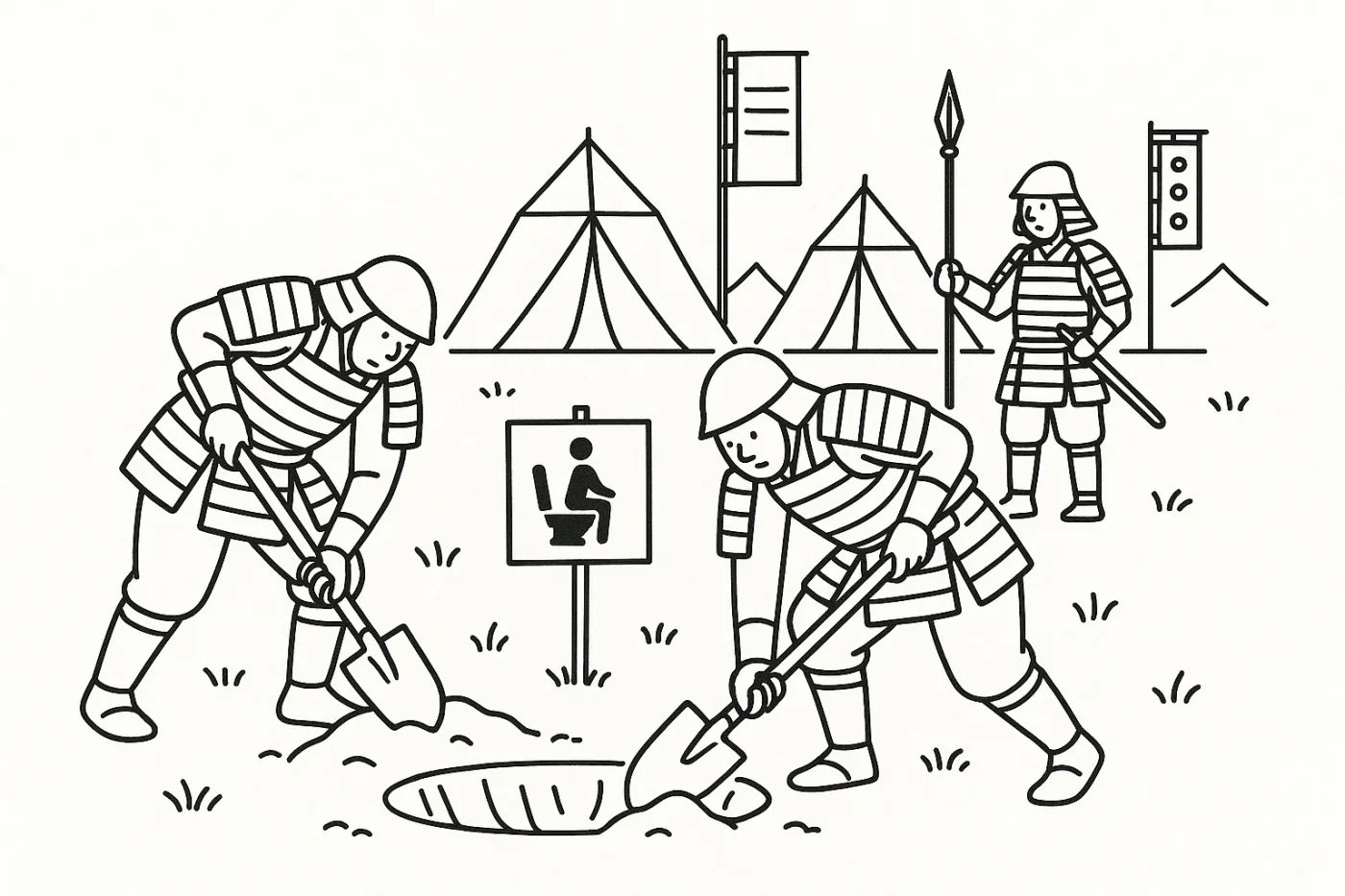

野営地では「陣小屋トイレ」が設けられた

野営や陣地では、仮設の便所(陣便所)をつくります。 場所は必ず風下・水源から遠い位置。 掘った穴に用を足し、土や灰で覆う方式。

小隊単位で共用する穴を掘る(数尺=30〜60cm程度)

臭気を防ぐため灰や砂をかける

一定期間で埋め戻す

『信長公記』などにも、陣屋内の衛生指示として「厠の地、水筋に近づくべからず」と書かれています。 つまり、衛生意識はちゃんとあった。

城内や陣屋には「厠(かわや)」が常設

籠城中や本陣には、板張り+汲み取り式の厠がありました。 水を使う水洗ではないけれど、

雨水を導く構造(臭気・虫除け)

下部に灰を撒いて分解促進 など、かなり工夫されていた。

ちなみに、安土城跡や躑躅ヶ崎館跡からは「陶製の便器」も出土しています。 つまり、上級武士クラスには専用トイレがあったわけです。

行軍中の「匂い」と「衛生」は深刻な課題

遠征軍で問題になるのは「疫病」でした。 排泄物が放置されると、ハエが繁殖し、赤痢やコレラが広がる。 だから、掃除係(掃除奉行/陣夫)がいて、毎日埋める・灰をまくなどの処理をしていました。

『北条氏照家中法度』にも「厠の穢を放置することなかれ」とあります。 つまり、武士は「戦場の秩序=衛生管理」も軍律の一部として重視していたんです。

将軍・大名クラスは“専用便所”を携帯

行軍の最高位者(大将や大名)は、専用の携帯便器(おまる)を持参していました。 木製や漆塗りの器に布を張り、使った後は従者が処理する。 姫路城や彦根城の遺構にも「御厠(ごかわや)」跡がありますが、これがその系譜。 いわば「ポータブル御手洗」ですね。

まとめ

| 状況 | 方法 | 備考 |

|---|---|---|

| 行軍中 | 隊列を離れ、林や道端で | 小用は即処理、大用は休息時 |

| 野営地 | 穴を掘って共用・灰で覆う | 衛生係が管理 |

| 城・本陣 | 常設の厠あり | 上級武士専用トイレ |

| 大名クラス | 携帯便器(漆器) | 従者が処理 |

つまり、行軍中でも「出すこと」はちゃんとシステム化されていた。 戦国の武士たちは、刀だけでなくスコップ(掘るための鍬)も戦道具の一つだったんです。

参考・参照リンク(戦国時代)

※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。