戦国時代の城って殿様の家じゃなかったん?どこに住んでいたん?

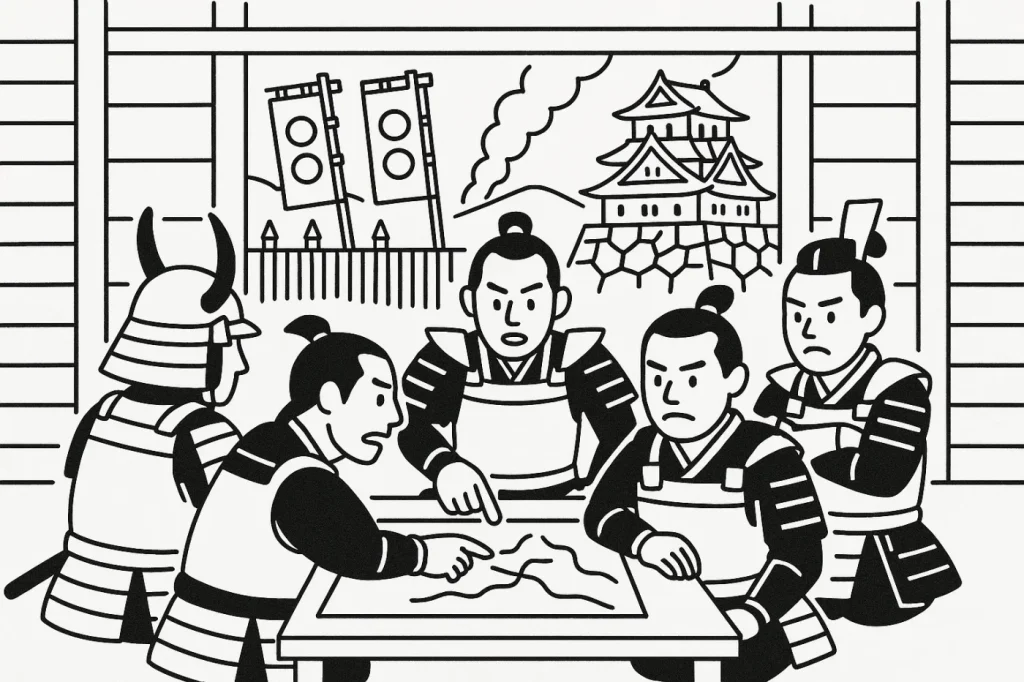

「城=殿様の住まい」というのは、江戸時代以降のイメージであって、戦国時代の城はむしろ「戦闘司令部」でした。もう少し正確に整理するとこうなります。

戦国時代の「城」は軍事拠点

戦国時代の城は、もともと山城(やまじろ)が中心でした。

これは、普段人が暮らす場所ではなく、「いざ戦いが起きたときに籠もる要塞」です。

ふだん殿様や家臣たちは、山のふもとにある「館(やかた)」や「平城(ひらじろ)」で政務を行い、生活していました。

たとえば:

上杉謙信 → 春日山城(山城)に対して、ふもとの居館「春日山館」で生活

武田信玄 → 要害山城(やまじろ)は防衛拠点、ふもとの躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)が実際の住居

つまり、戦国時代の「城」は有事用の避難所+軍事要塞であって、常に住んでいたわけではないんです。

近世(安土桃山~江戸時代)で変わる

ところが、織田信長の安土城(1579年ごろ)以降、城は「政治+居住+象徴」を兼ねるようになります。

これは、戦乱が減って「見せる政治」が始まったからです。

秀吉の大坂城や、家康の江戸城もその流れ。

立派な天守閣や石垣は、防御よりも権威と統治の象徴として造られました。

まとめ

時代 殿様の主な生活場所 城の役割

戦国時代 :館(ふもとの屋敷) 戦時の防衛・籠城拠点

安土桃山時代:居館+城が一体化 権力と政治の中枢

江戸時代:城郭内の御殿 統治・行政の象徴

だから「城を落とされる」とは、戦国初期なら「最後の砦を失う」ことであり、安土桃山以降は「国そのものを奪われる」こと。

どちらも、その時代の“国の心臓”を失うという意味を持っていたんです。

もう少し掘り下げると、たとえば「城下町」がどうやって発展していったか(=城の常設化の流れ)についてはこちらから▼

参考・参照リンク(戦国時代)

※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。