神棚と仏壇が同じ屋根の下にあるのは、いつの時代から?

いい質問ですね。

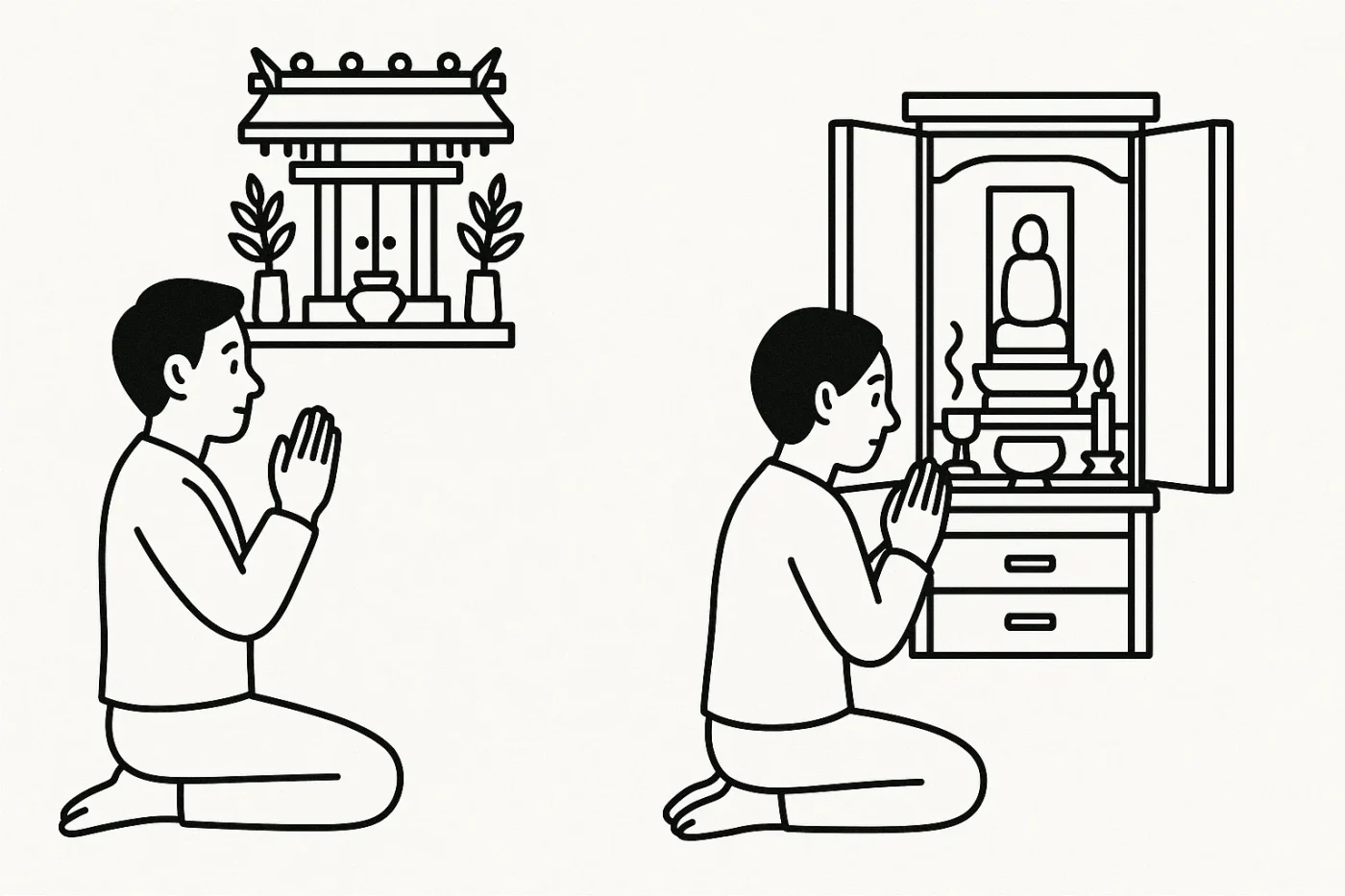

実は「神棚と仏壇が同じ屋根の下にある」――つまり、神仏が同居する生活空間というのは、日本の宗教観そのものを映す鏡のような現象です。

結論から言うと、江戸時代中期ごろには一般庶民の家でも両方を祀る文化が定着しています。

以下、時代の流れを整理して説明します。

■ 1. 神と仏が一体だった時代(奈良〜室町)

もともと日本では、神道と仏教は対立していませんでした。

奈良時代から「神も仏も同じ宇宙の真理をあらわすもの」とする思想――

いわゆる 神仏習合(しんぶつしゅうごう) が広がり、神社の境内に仏堂が立ち、寺にも守護神が祀られるのが普通でした。

たとえば八幡神は「八幡大菩薩」と呼ばれ、伊勢の神宮にも僧侶が祈祷を行うような、いわば“混成文化”の時代です。

■ 2. 神棚の登場(江戸初期)

「神棚」が庶民の家に置かれるようになったのは、江戸時代初期〜中期です。

きっかけは、伊勢信仰の全国的流行。

「お伊勢参り」がブームとなり、旅の途中で授かった「神札(おふだ)」を家に祀るための棚が生まれたのが、今の神棚の始まりです。

つまり、神棚は「伊勢神宮の分社」的な役割を、家庭に持ち込むものでした。

■ 3. 仏壇の普及(江戸時代前期)

一方、仏壇はもっと早くから存在します。

もともとは貴族や武家の屋敷にあった「持仏堂」がルーツで、庶民に広がったのは、江戸時代前期(17世紀後半)。

背景には、檀家制度(だんかせいど)の普及があります。

すべての家がどこかの寺院に所属し、葬儀・先祖供養をその寺で行うことが義務づけられたため、各家庭に「仏壇」が置かれるようになりました。

■ 4. 神と仏が同居する家(江戸中期〜)

つまり、

- 仏壇:檀家制度によって必須化

- 神棚:伊勢信仰によって全国に普及

この二つが江戸中期には自然と共存することになったのです。

当時の人々にとって、

神も仏も「どちらもありがたい存在」であり、

分ける必要すら感じていませんでした。

家の中では、

- 神棚:日々の生活と家内安全

- 仏壇:先祖供養と死後の安寧

と、役割が違う“祀りの分業”が生まれたわけです。

■ 5. 明治以降の神仏分離と民間の継続

明治政府が「神仏分離令(1868年)」を出し、神社と寺を制度的に分けたあとも、庶民の生活の中では「神も仏も一緒でええやん」という文化が残りました。

つまり、法律上は分離されたものの、

生活の中では融合が続いた――

これが日本人の宗教観の特徴です。

■ まとめ

| 時代 | 出来事 | 家の中の様子 |

|---|---|---|

| 奈良〜室町 | 神仏習合が広がる | 寺社が混在、区別なし |

| 江戸初期 | 仏壇が普及(檀家制度) | 家に仏壇が置かれる |

| 江戸中期 | 神棚が普及(伊勢信仰) | 仏壇と神棚が並ぶ |

| 明治以降 | 神仏分離令 | 制度は分離、民間は共存 |