戦国時代でも賭場ってあったの?賭場はいつくらいからどのようにしてできたの?また、一般の村人や町人と賭場の距離感と関係は?

いい質問です。戦国時代にも賭け事は確かに存在していましたが、いわゆる「賭場(カジノのような常設ギャンブル場)」として整った形になるのは、もう少し後の時代――江戸時代に入ってからです。順を追って整理します。

1. 戦国時代の賭け事の実態

戦国時代(15世紀後半~16世紀末)は「賭け事」が人々の娯楽としてすでに行われていました。

代表的なものは次のとおりです。

- 双六(すごろく):貴族や武士の間では古くからの知的遊戯でしたが、金銭を賭けることもあった。

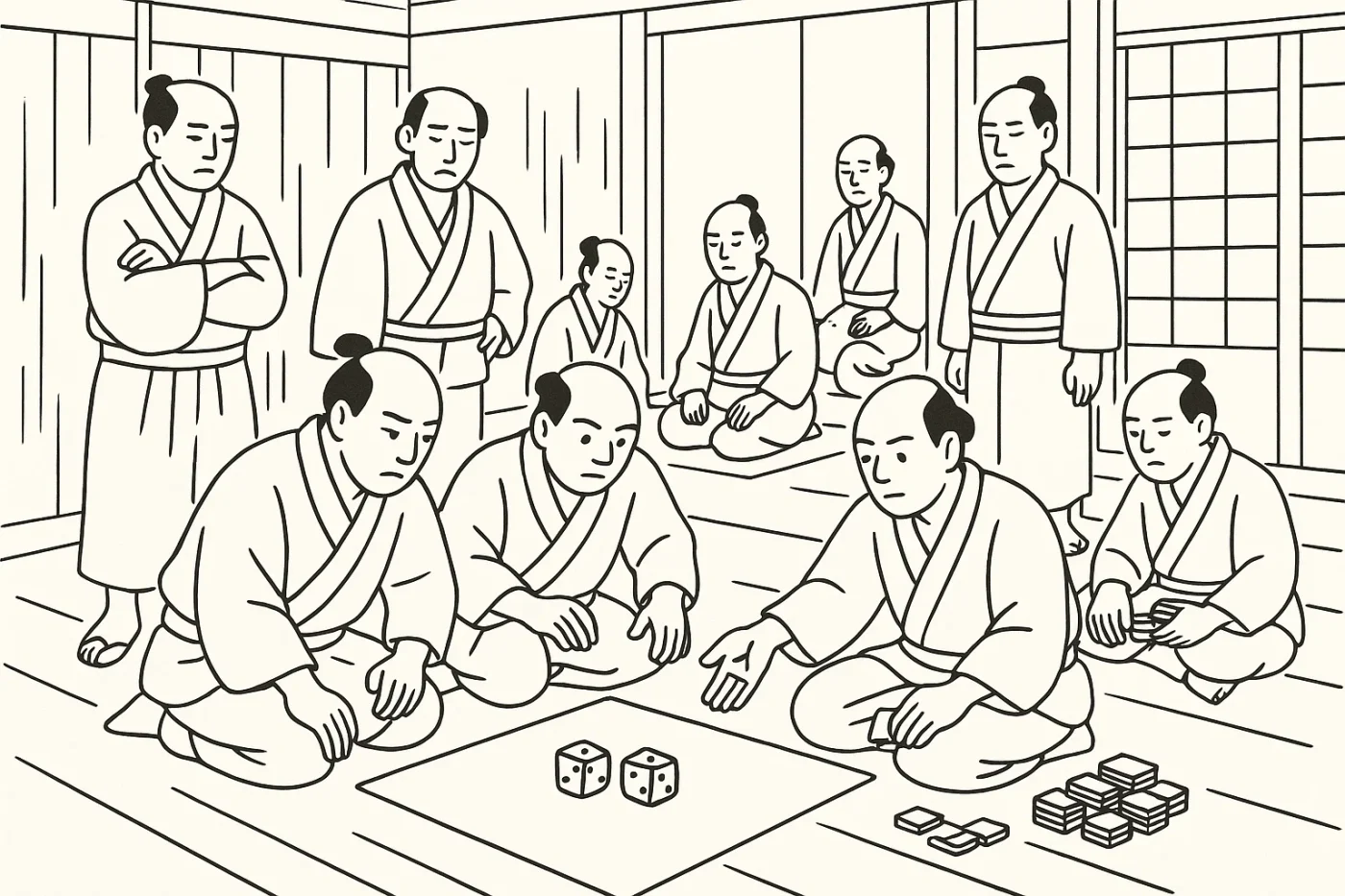

- 丁半博打(ちょうはんばくち):サイコロを使う賭け事。戦国末期には武士・町人・農民の間でも行われていました。

- 闘鶏・闘犬・相撲賭け:武士や寺社の催しと結びつき、勝敗に賭ける形で庶民も参加。

つまり「偶発的な賭け事」や「祭り・娯楽と一体化した賭け」はありましたが、常設の「賭場」はまだ成立していません。

2. 「賭場」が生まれるのはいつか?

賭場が明確に形を持つのは、戦乱が終息し、江戸幕府が治安を安定させた後(17世紀前半)です。

- 江戸時代初期には**「博奕打(ばくちうち)」**と呼ばれる職業的賭博師が登場。

- 宿場町・港町・寺社の門前町などで旅人や町人相手に賭場を開帳するようになります。

- 「親分・子分」関係や賭場の取り仕切りができ、これが後の博徒・任侠社会の原型となります。

戦国時代のような流動的社会が終わり、人や金が都市に集中することで、賭場が「商売」として成立していきました。

3. 村人・町人と賭場の関係

江戸時代には、賭場は公には禁止されつつも、暗黙の了解で存在していました。

- 村や町には「隠れ賭場」「夜賭場」などがあり、庄屋や岡っ引きが黙認していた例も多い。

- 百姓たちは年貢の後や祭礼の夜に小金を賭け、町人たちは暇つぶしや景気づけに参加。

- 武士も非番のときなどにこっそり賭場へ行くことがあり、身分を越えた交流の場でもありました。

つまり、賭場は「公的には罪」「生活の中では許容」という裏の社交空間。

これが後に「博徒と町の顔役」「任侠道」といった文化へとつながります。

■ 4. 戦国から江戸への流れ(まとめ)

スクロールできます

| 時代 | 状況 | 賭け事の形態 |

|---|---|---|

| 室町〜戦国期 | 戦乱・流民・寺社祭礼が活発 | 闘鶏・双六・丁半など散発的賭け |

| 安土桃山期 | 城下町形成・商人台頭 | 旅人・兵士・町人が小規模に賭け |

| 江戸初期 | 治安安定・人の定住化 | 常設賭場・博奕打・博徒組織の出現 |

もし「賭場文化の起源」をもっと掘り下げるなら、寺社の境内で行われた見世物や富くじ(宝くじの原型)が重要な鍵になります。これもまた、戦国〜江戸にかけて人の集まる「賭けと祈りの場」の変遷として興味深いです。

次回、「富くじ(寺社くじ)」や「賭場と博徒の社会的役割(治安維持・金融機能)」についても掘り下げましょう。