竹の槍を振るう声

夕暮れ、村のはずれに子どもたちの声が響く。「おら、織田だ!」「こっちは上杉!」竹の棒を槍に見立て、泥まみれになって駆け回る。誰かが倒れると、別の誰かが肩を貸す。その遊びの中には、大人たちの戦の影が、確かに映っていた。戦国の子どもたちは、戦を真似て、平和を学んでいた。

戦の時代を生きる”子の現実”

見て、覚えて、生きる

寺子屋も学校もまだない時代。子どもたちは「見て覚える」のがすべてだった。父の刀の磨き方、母の米の炊き方、兄の弓の引き方。それが彼らの教科書だった。学問は”家の中”にあり、暮らしそのものが授業だった。

戦が近づけば、火を絶やさぬこと、馬をつなぐこと、泣かないこと。それが”生きる学び”だった。武家の子は5、6歳で僧侶に師事し、仮名文字から始まって、般若心経、論語、古今集へと進んだ。平家物語や太平記は、戦の作法を学ぶ教科書でもあった。

遊びの中に生きる知恵

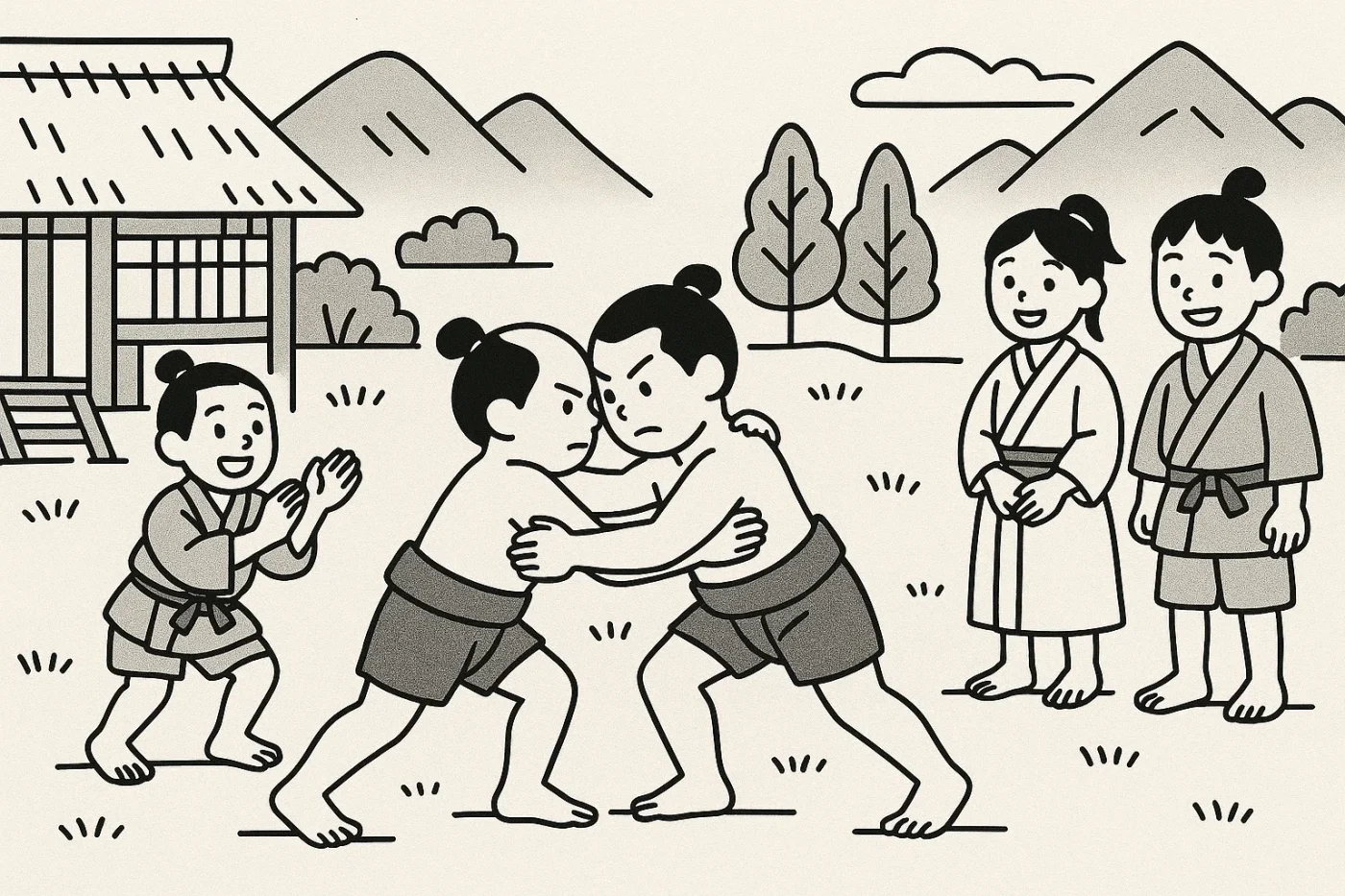

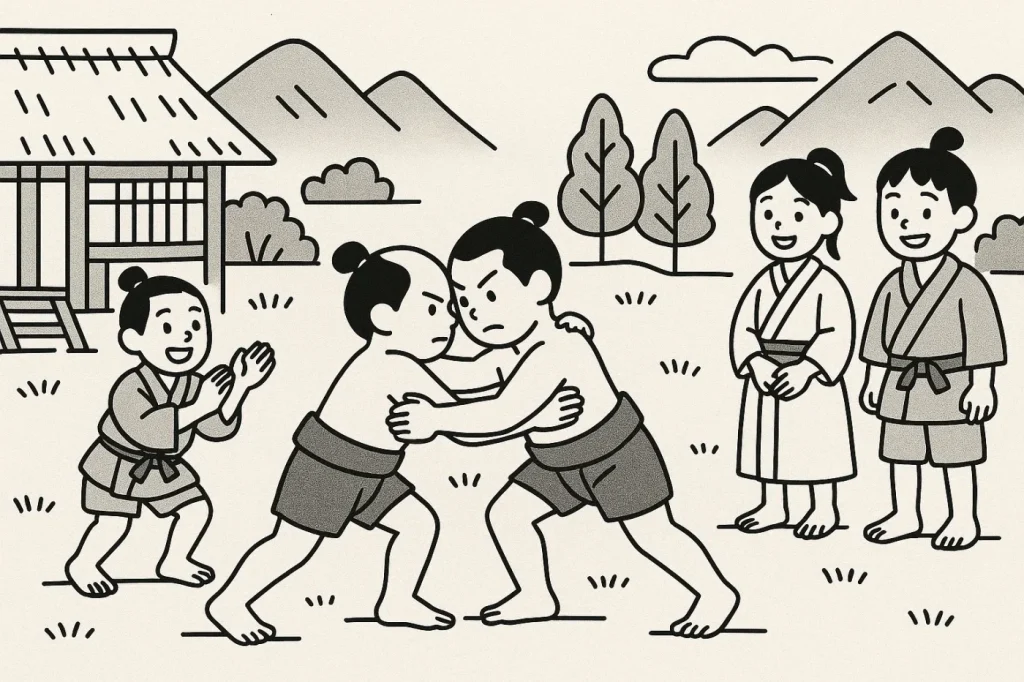

遊びもまた、教えの場だった。竹の槍ごっこ、石投げ、相撲。どれも身体を使って、力と距離と協力を学ぶ。子どもたちは知らず知らず、戦のルールを体で覚えていった。女の子たちは、布を縫い、赤子を背負う真似をした。男の子は、馬を真似て走り、太鼓を叩いた。遊びは未来の役割を映す鏡。それが戦国の”教育システム”だった。

子ども兵という現実

しかし遊びの延長が、現実になることもあった。十代半ばで戦に出される少年たち。槍を持てば兵、弓を引けば武士。中には、父の代わりに出陣した子もいた。涙をこらえて鎧を着たその背中を、母が黙って見送った。戦国の世に「子ども」という保護はなかった。生まれた瞬間から、生き抜く訓練が始まっていた。

遊びながら、明日を覚える

子どもたちは、遊びながら世界を理解し、笑いながら、生の恐ろしさを知った。その無邪気さがあったからこそ、戦の世にも希望が残った。

人は、恐れを遊びに変えることで生き延びてきた。遊びは、恐怖をやわらげる人間の知恵。それが、どんな時代にも子どもを子どもにしてきた。

生活編

あの時代、人々はどんな生活をしていたのだろう?衣食住から働き方まで、素朴な疑問にわかりやすくこたえます。