落城後に再起した例

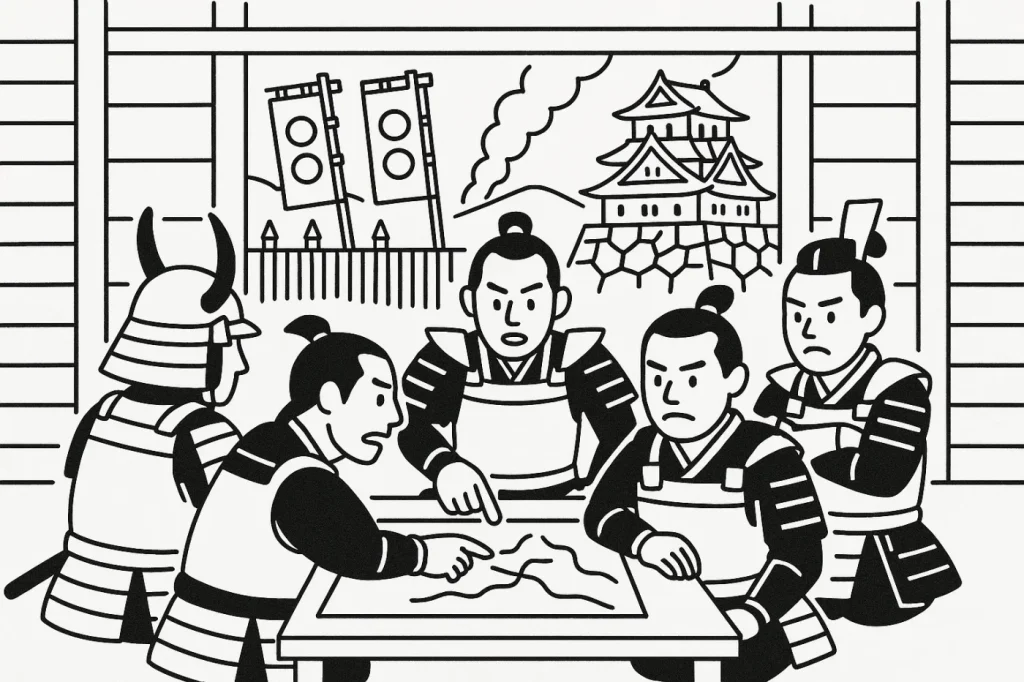

真田昌幸と上田城(上田合戦・第一次〜第二次)

真田昌幸は、戦国屈指の戦略家として知られます。

1585年(天正13年)の第一次上田合戦では、徳川軍約7000に対し真田軍は約2000。昌幸は地形を最大限に利用し、上田城下に敵を誘い込んでから挟撃。

城ではなく「城下を戦場」にする戦術で撃退しました。

その後、関ヶ原の戦い前後には一度上田城を明け渡しますが、再び徳川秀忠軍を足止めする(第二次上田合戦)ことで、落城後も勢力として再起。

上田城は結果的に廃城とされるものの、真田の家系はのちに松代藩主として復活し、江戸時代まで存続します。

毛利元就と吉田郡山城

元就は若年時に父を失い、家中の分裂で毛利家は滅亡寸前でした。

しかし、籠城戦(尼子軍の侵攻)で耐え抜き、地の利と奇襲を活かして敵を撃退。

落城寸前から「戦略的防衛と再建」を成し遂げた典型例です。

吉田郡山城は以後、毛利氏の本拠として繁栄しました。

長宗我部元親(岡豊城→浦戸城)

土佐統一ののち、豊臣政権下で一時没落(改易)しますが、浦戸城で再起を果たします。

落城ではなく「権勢喪失→再築」ですが、再興の象徴的事例です。

籠城戦の実態

兵糧戦(食糧封鎖)

籠城戦の最大の敵は兵糧不足です。

兵糧が尽きると、飢餓と士気低下が一気に進み、内部崩壊を招きます。

代表例:

- 大阪冬の陣(1614):豊臣方は米俵を城壁に積んで防壁兼備蓄に活用。

- 鳥取城の戦い(1581):羽柴秀吉が兵糧封鎖戦を実施し、兵民合わせて飢死者多数。後世まで「鳥取の飢え殺し」と語られる。

水攻め

堀や地形を利用して、城を水没させる戦術です。

- 備中高松城の戦い(1582):秀吉が3kmに及ぶ堤防を築き、旭川をせき止めて城を水没させる。結果、清水宗治は降伏・切腹。

- 忍城の戦い(1590):石田三成が水攻めを試みるも、地形が複雑で失敗。映画「のぼうの城」の題材にもなりました。

内応・離反

長期戦では、内部の裏切りが落城の引き金になることも多く、

- 小田原城(1590)では、籠城中に内部の士気低下と離反者が発生。

- 高天神城(1581)では、内部の者が開門して落城。

戦国時代の再起と学び

- 戦略的撤退を恥とせず、再起の布石にする(真田昌幸の例)

- 持久戦ではなく「心理戦・地形戦」で主導権を握る(毛利元就)

- 籠城=防御戦術ではなく、外交と時間稼ぎの手段として使われる

つまり、「落城=終わり」ではなく、「再配置と交渉の起点」として機能する場合もあったのです。

あわせて読みたい

「城を落とされる=終わり」はなぜ?

城を落とされたら全てが失うみたいな話があるけど、建物を失うだけやないのん?領地まで失うって、どういうこと? 「城を落とされる」というのは、戦国時代においては単...

あわせて読みたい

城は殿様の住まいじゃなかった?|戦国と江戸で変わった”城の役割”

戦国時代の城って殿様の家じゃなかったん?どこに住んでいたん? 「城=殿様の住まい」というのは、江戸時代以降のイメージであって、戦国時代の城はむしろ「戦闘司令部...

参考・参照リンク(戦国時代)

※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。