戦場になったところで生活していた人たちって、えらい迷惑やった?それとも特需みたいなのあった?

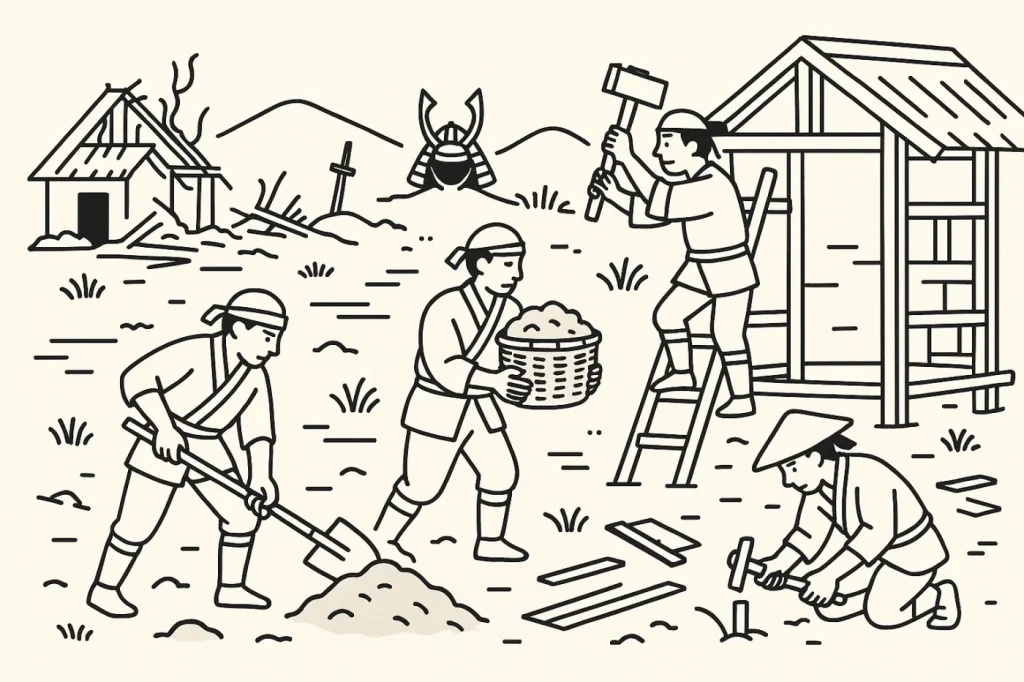

この話はちょっと複雑やで。戦国時代の記事は、武将や戦術ばかり語られる。 でも、戦場になった「地元民」はどうなったのか? 実は、迷惑どころか地獄と繁栄の両面があった。 3つのフェーズで整理して説明しよう。

【1】通過・略奪・徴発の「地獄フェーズ」

合戦が始まる前、軍が通過する段階でまず被害が出ます。

戦国の軍勢は「兵糧(ひょうろう)」をほとんど現地調達していたので、

- 田畑を踏み荒らす

- 民家を徴発(食糧・家畜・女性)

- 村落を焼き払う(敵に使わせないため)

といったことが日常茶飯事。

例:

- 川中島の合戦(信玄vs謙信)では、犀川沿いの農民が田畑を捨てて山へ逃げた記録あり。

- 長篠の戦いでは、設楽原一帯が戦後「草一本生えぬ荒野」になったとも伝わる。

- 関ヶ原合戦の地元村々も、戦後に「納屋も馬も焼けた」と記録されている。

つまり、戦場になった地域の住民は農業・生活・生命すべてを一瞬で失うことも珍しくなかった。

【2】「戦のあとの再利用」フェーズ

しかし、戦が終わると、その地は城下町や交通の要衝として再生されることもありました。

戦場となる=交通の要所、平野、河川沿い=経済的ポテンシャルが高い土地だからです。

たとえば:

- 関ヶ原は戦後、徳川幕府が交通の中継地として整備し、宿場や茶屋が発展。

- 小牧・長久手の戦場も、のちに尾張の農業地帯として再興。

- 姉川・賤ヶ岳など琵琶湖周辺は、戦後に港町や市ができる。

つまり「戦で焼けたあとに、新しい経済圏が芽吹く」――再生の契機にもなったんです。

【3】兵士相手の「戦場特需」フェーズ

実は戦中にも、したたかに稼いだ人々がいました。

- 食糧・酒・薪・女・薬などを売る「従軍商人」や「遊女」

- 軍勢に随行する「人足」「馬子」「鍛冶屋」「飯炊き」

こうした人々は、現代で言えば“臨時マーケット”のように動いていました。

戦国時代の商人たちは非常に現実的で、

「どちらが勝とうが、戦があれば儲かる」

という発想。実際、堺や博多、近江商人などは、戦国大名に武具や塩、衣料を両陣営に売って財をなしています。

【まとめ】

| フェーズ | 内容 | 地元への影響 |

|---|---|---|

| 開戦前後 | 略奪・焼き討ち・逃亡 | 地獄・廃村も |

| 終戦後 | 城下・宿場として再興 | 復興・再生 |

| 戦中 | 従軍商人や飯炊き女などの特需 | 一部潤う層も |

戦場になった地域の住民は、 農業・生活・生命すべてを一瞬で失うことも珍しくなかった。 でも、戦後に新しい経済圏が芽吹くこともあった。 そして、戦中にしたたかに稼いだ人々もいた。 「どちらが勝とうが、戦があれば儲かる」―― これが、戦国時代の商人たちのリアルだった。

次回は、「民間人がどうやって戦を生き延びたか」を見てみよう。

参考・参照リンク(戦国時代)

※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。

戦場と民衆

戦国時代は、武将だけの物語ではない。 戦場になった村の人々は、どう生き延び、どう立て直したのか。 逃げる、交渉する、武装する――民衆のサバイバル術。 そして焼け野原からの再建。 名もなき人々が支えた、戦国のもう一つの歴史。